|

||

|---|---|---|

|

|

||

|

Location:Home > テクニカル情報配信サービス > バイオダイレクトメール > 細胞夜話 |

||

細胞夜話 第35回:基礎研究の意図せざる副産物 - クローン作製のはじまり双方向か一方通行か

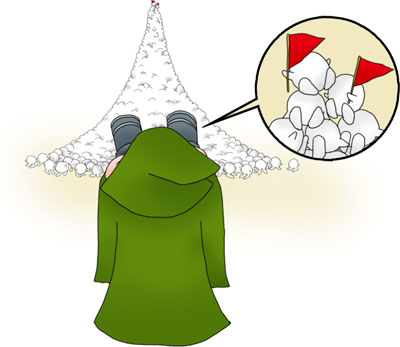

19世紀初頭、フランスのジャン=バティスト・ラマルクは、それまで不変であると信じられていた種が、変化しうるものであると論じ、進化の研究に先鞭をつけました。ラマルクは、個体が生きている間に得た形質が遺伝することはあり得る(獲得形質の遺伝)、としました。つまり、ラマルクの仮説では、“発生の際に生殖細胞から分化してゆく体細胞に情報が受け継がれる”というものと、“体細胞に起こった変化が子孫を残すための生殖細胞にフィードバックされる”というものの、2方向の情報の流れが想定されていました。 ラマルクに対して、情報の流れは生殖細胞から体細胞への一方通行であるとする論者が現れました。ドイツのヴィルヘルム・ルーとフリードリヒ・レオポルト・アウグスト・ヴァイスマンは、情報のフルセットを持っているのは生殖細胞のみで、体細胞は自身が担う役割に必要なサブセットしか持っていないとする“生殖質説”を唱えました。彼らの仮説では、体細胞の分化は、細胞から徐々に情報が失われてゆくことで、機能に特化した細胞になってゆく過程であるとされ、情報の流れは生殖細胞から体細胞への一方通行でした。 生殖質説は体細胞の分化の過程が、一見すっきり説明できるので、支持者が増えました。しかし、あくまでも仮説であり、特に体細胞の情報が失われているかどうか、という点で異論が提起されました。 ハンス・アドルフ・ドリーシュは、生殖質説に疑問を持った一人で、ウニを使った実験で反証を試みました。その結果、2細胞期の細胞の片方を取ってきても、発生が進んでサイズは小さいもののちゃんとした個体になることを明らかにしました。さらに、そのすぐ後に、アメリカのエドマンド・ビーチャ・ウィルソンが、紐形動物のCerebratulusでも実験を行い、同じ結果が得られることを示しました。 夜話筆者の独り言:ドリーシュはルーが編集者をつとめる雑誌に論文を投稿して、アクセプトされたものの、ウニは標準的な結果ではないから使わないよう読者にすすめる註釈をルーに入れられてしまったことがありました。前述の2細胞期の実験がそれかどうかは定かではありませんが、そんなこともあってウィルソンが紐形動物でも同じ結果を得たのを知ってドリーシュはその溜飲を下げたのではないかな、などと勘ぐってしまいます。 ドリーシュに続いて、ハンス・シュペーマンもイモリの胚を使って同様の実験を行いました。8から16細胞期の胚の細胞核にも、幼生の発生に必要な遺伝物質が含まれていることを示しました。 シュペーマンはさらに進んで、もっと発生が進んだ胚の細胞でもやりたかったようですが、その当時の技術では実現できませんでした。彼自身の手による実験はここまでですが、シュペーマンの頭の中には未来の実験の姿はありました。夢のような計画ではあるとしながらも、核を抜いた卵に、分化した細胞から取り出した核を入れて、発生の様子を観察すれば、分化した細胞の核の能力を検証できるのではないかと述べています。 無謀な計画シュペーマンの夢は、彼の没後、大西洋を越えたアメリカで形になりました。 ロバート・ブリッグスは、ハーバード大学で博士号を取得後、マギル大学で両生類を材料にガンの研究をしていましたが、Lankenau病院研究所(現Institute for Cancer Research)に移籍し、発生における核の役割についての研究を始めました。新しい研究所での最初の研究として、無尾目の3倍体をつくって、倍数性の発生への影響を調べました。 ブリッグスはドリーシュやシュペーマンの実験から胚の核はおそらく受精卵の核と同等であると考えていました。さらに、体細胞の核も受精卵の核と同等ではないかと考え、検証してみることにしました。具体的には、卵母細胞から核を取り除いて、体細胞の核を入れたらどうなるかを観察しようとしたのです。つまり、細胞核の移植です。 除核は1930年代の末に確立された手法が知られていましたが、ブリッグスが核の移植を具体的に考え始めた1940年代末の時点では、アメーバでの前例しかなく、複雑な多細胞生物での核の移植は未知の世界でした。 予算獲得のためブリッグスはNational Cancer Instituteに申請しましたが、前例のないブリッグスの実験計画に驚いたのか、選考委員はharebrained schemeで成功の見込みがないとしてリジェクトしました。 夜話筆者の独り言:harebrainedは辞書的には無謀なといった訳が適当かと思いますが、直訳すれば野ウサギのようなオツムの~というところで、サイエンスの場ではあまり聞かない表現ですね。ウサギを引き合いに出したくなるほど、ブリッグスの実験計画に驚き呆れたのでしょうか。 ブリッグスはそれでもあきらめずに次の年にも予算を申請し、選考委員がラボを事前に訪問する(おそらく、メンバーや設備を見て、幾許かの可能性があるのかどうか、検討するということでしょう)という条件付きで認められました。 予算が認められると、助手としてトーマス・キングを研究室に迎え入れました。ブリッグスとキングのコンビは試行錯誤を続け、その末にキングが核移植に成功しました。ブリッグスが除核を、キングは核移植を行うという分担で、胞胚の核を移植してオタマジャクシを作ることに成功し、1952年に結果を報告しました。 ブリッグスは希望する研究者に彼の方法をどんどん教えたので、すぐにXenopusをはじめとした多くの例が続くことになりました。 残された課題ブリッグスが開発した核移植およびその変法は広く使われる手法になりましたが、そもそもブリッグスが意図した、細胞核の能力が維持されているのかどうかを検証する、という点はどうだったのでしょうか。 1952年の報告の後もブリッグスとキングは核移植を用いた研究を続け、核を提供する胚の発生の段階が進むほど、核移植後の細胞で正常に発生が進む確率が下がることを報告しています。これは発生が進むほど全能性を保った細胞の割合が減っていることを示していると考えられました。これは、ブリッグスの当初の想定とは逆に、分化によって核に不可逆な変化が起こっているように思える結果でした。 さらに、ブリッグスの実験は、卵側の核が抜けているかどうかの検証ができず、その点での議論の余地もありました。 これに対して、オックスフォード大学で発生学を学んでいたジョン・バートランド・ガードンという青年が、メンターのミカエル・フィッシュバーグの指導の元で、Xenopusを材料に核移植の実験に取り組みました。 ガードンはマーカーを用いて、細胞の核が卵ではなく移植した核に由来することを示せるようにした上で、オタマジャクシの小腸上皮細胞の核を移植し成体まで育てることに成功しました。 ガードンの実験により、成体にも全能性を有する細胞があることがわかり、その後の遺伝子の抑制と発現についての研究から、核のリプログラミングという分野もできました。 ガードンについても、15歳になるまで生物の授業がなかった、終戦直後で教科書がなく生徒は教師の説明を覚えるしかなかったがガードンは覚えるのが苦手で教師に「時間の無駄」と酷評された、大学では昆虫学を志望したものの落とされて発生学に進んだ、など話題に事欠かないのですが、2012年ノーベル生理学・医学賞のおかげで有名になっているでしょうから、ここでは割愛します。 発生学的探求心の到達点2012年のノーベル生理学・医学賞は細胞のリプログラミングでしたが、その流れを夜話筆者の視点でばっさり要約してしまうと:

という流れになるのではないでしょうか。そして、その到達点として、細胞の分化状態をリセットするのに核移植すら必要ない、ということを示しさらに広い応用への道を開いた研究として、iPS細胞があるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 夜話筆者の独り言:最近はさまざまな積み重ねの上に成り立つ研究が多いからか、ノーベル生理学・医学賞の受賞者は3人ということが多いように思います。しかし、今回はこうした流れですので、本当はブリッグスにも賞をあげたかったのだけど、ブリッグスは1983年に他界しているので、あえて3人目を探すことはせずに、受賞者は2名だけ、ということにしたのではないかな、と想像を逞しくしています。 最後に改めて申し添えておきます。ブリッグスとキングの1952年の報告は、最初のクローン動物作製実験とされています。ただ、彼ら自身の意図はそこにはなく、目的は発生の進んだ細胞核でも正常な発生をすすめる能力が維持されているか否かの調査でした。 今日のクローン作製技術は、そもそも生物学的探求心からスタートしたのであり、基礎研究の副産物とも言えます。発生の過程で細胞の中では何が起こっているのだろうという科学的興味と、ブリッグスの(その当時としては)向こう見ずで突飛な実験に予算をつける懐の深さ、そういった過去の積み重ねがあって、はじめて実現したものであることは、銘記してしかるべきでしょう。 参考文献

お問合せフォーム※日本ポールの他事業部取扱い製品(例: 食品・飲料、半導体、化学/石油/ガス )はこちらより各事業部へお問い合わせください。 お問い合わせありがとうございます。 |

||

© 2026 Cytiva