バイオダイレクトメール vol.35 Technical Tips

<どうやってsiRNAを導入しますか?>

どんなに効率よく遺伝子の発現をノックダウンできるsiRNAでも、目的とする細胞の中に導入されなければ、その力を発揮することはできません。細胞に核酸を導入する方法はいくつもありますが、その中でも、下記にあげるリポフェクション法とエレクトロポレーション法は広く用いられています。リポフェクション法は手軽に様々な種類の細胞に核酸を導入することができ、エレクトロポレーション法は専用の装置が必要ですが簡便に効率よく導入できる方法です。

- リポフェクション法

- エレクトロポレーション法

- リン酸カルシウム法

- マイクロインジェクション法

- ウイルスベクター法

前回のTechnical TipsではRNAiによって遺伝子をノックダウンする様々な方法ついてご紹介しましたが、今回はこれらの導入方法についてそれぞれの概略・メリット・欠点をご紹介します。

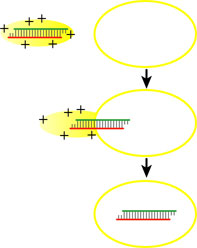

1. リポフェクション法

概略

導入する核酸を陽性荷電脂質などと電気的な相互作用により複合体を形成させ、エンドサイトーシスや膜融合により細胞に取り込ませる方法です。幅広い細胞に手軽に導入できるため、もっとも広く使われています。

- メリット

- 導入効率に優れています。

- 操作が簡便で、短時間で終了するため、ハイスループット処理に適しています。

- 特殊な装置や設備は必要ありません。

- 幅広い細胞に対応しています。

- 広く使用されているので、書籍や論文などの情報が充実しています。

- 欠点

- 細胞密度、siRNAと試薬の量、培養時間、培地などの条件を検討し、至適化する必要があります。

- 至適条件の範囲が狭く、ある程度の習熟を要します。

- 初代培養幹細胞では導入が困難な場合があります。

細胞によって適したリポフェクション試薬が異なります。また、試薬によって細胞への毒性も異なります。したがって、使用する細胞に対してもっとも毒性が低く導入効率が高い試薬を選択することが、大変重要なポイントになります。

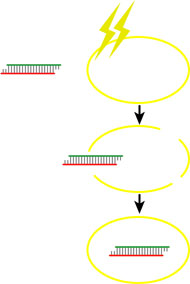

2. エレクトロポレーション法

概略

高電圧パルスで一時的に脂質二重層の細胞膜構造を不安定化して穴をあけ、そこから外来の核酸を取り込ませる方法です。電気穿孔法とも呼ばれます。

- メリット

- 導入効率に優れています。

- 操作が簡便です。

- 初代培養細胞などの導入が難しい細胞にも導入が可能です。

- 欠点

- 高価な装置が必要です。

- 電圧などの条件により効率が変化するので、細胞ごとに条件を至適化する必要があります。

初代培養細胞やリポフェクション法では導入が困難だった細胞株にも導入できることがあります。

効率の良い導入には電圧やパルスの長さの条件検討が重要です。

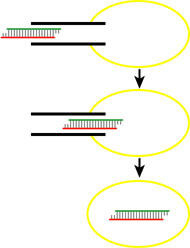

3. リン酸カルシウム法

概略

細胞に核酸を導入するために古くから使われている古典的方法です。リン酸カルシウムと核酸の複合体を形成させ、それをエンドサイトーシスで細胞に取り込ませる方法です。

- メリット

- 特殊な器具や試薬を必要としません。

- 操作が比較的簡便です。

- 欠点

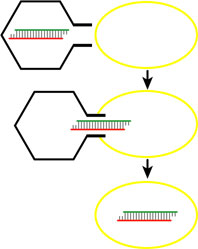

4. マイクロインジェクション法

概略

微細ガラス注入針で1つの細胞に核酸を直接注入する方法です。

- メリット

- 特定の細胞に導入できます。

- 直接注入するので導入効率はほぼ100 %です。

- siRNAはごく少量で十分です。

- 欠点

- マイクロインジェクション用の特別な装置が必要です。

- 操作には高度の習熟を要します。

- ハイスループット処理は困難です。

細胞に与えるダメージをいかに少なくするかがポイントです。可能な限り細い針を使い、短時間で正確な操作を行う必要があります。また、浮遊細胞にはあまり適していません。

5. ウイルスベクター法

概略

ウイルスを使って核酸を導入する方法です。siRNAをウイルスから細胞に直接導入するのではなく、siRNA、shRNAを発現する発現ユニットを組み込んだ、組換えウイルスを作成し、感染した細胞内で発現させます。レトロウイルス、アデノウイルス、アデノ随伴ウイルスが多く利用されています。ウイルスの種類により、性質が異なります。

- メリット

- 導入効率に優れています。

- 染色体に発現ユニットを組み込み、安定発現させることができます(レトロウイルス、アデノ随伴ウイルス)。

- 欠点

- もとのウイルスに病原性がある場合があります。

- 細胞が分裂しているかどうかで使えるウイルスベクターの種類に制限があります(レトロウイルス、アデノウイルス)。

- 染色体への組み込みにより有害な変異が生じる可能性があります(レトロウイルス、アデノ随伴ウイルス)。

- ウイルスベクターの作成に時間がかかります。

- 通常の試薬より取扱いに注意を要します。

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」にもとづき、所属機関での諸手続きが必要になる場合があります。ウイルスベクター法での実験を実施する際には、所属機関にご相談ください。

▼▼Dharmacon™ポータルサイトはこちらから▼▼