|

||

|---|---|---|

|

|

||

|

Location:Home > 実験手法別製品・技術情報 > 画像解析装置 |

||

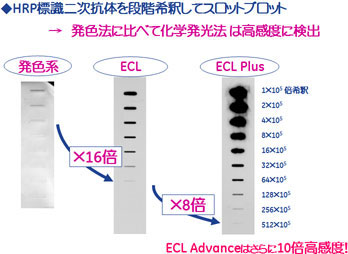

HRP標識二次抗体を用いた各種ウェスタンブロッティング検出法の特徴一般的にウェスタンブロッティングでは、ターゲット分子を特異的に認識する一次抗体の反応後、その一次抗体に結合する二次抗体を反応させます。このステップによりシグナルを増幅し、貴重な一次抗体の使用量を節約、また検出方法の汎用性を上げることができます。二次抗体にはシグナル検出用の標識が施されています。 この二次抗体の標識は、酵素標識、蛍光標識、ビオチンや放射性物質での標識に大別されます。標識の種類によりメリット、実験のコスト、感度、検出に必要な試薬・イメージャーが異なります。今回はその中でもっとも多用されている酵素標識のうち、HRP(Horseradish peroxidase)標識された二次抗体を用いたウェスタンブロッティングの発色・発光の検出法について特徴をまとめます。 HRP標識二次抗体を用いた検出は

を用いた方法に分類できます。また、化学発光の検出はさらに、

に分けて考えることができます。 A. 発色法不溶性の反応物を生じる基質をもちいて、メンブレン上で直接発色させる手法です。代表的な基質としては、DAB(3, 3'-diaminobenzidine)、BCIP(bromo chloro indolylphosphate)があります。この検出法では、検出に必要な試薬は発色の基質のみです。特別な設備は不要の検出法で、目視で結果を確認できます。一方で、検出の感度には限りがあり、ngオーダーが検出限界の目安となります。また、DABには毒性がありますので、使用と廃棄には注意が必要です。検出の結果はメンブレン上の着色として現れます。そのためリプロービング*1が困難であり、実験結果の保存のためには別途可視スキャナーが必要です。 *1:ブロットしたメンブレンを再利用し、別の抗体を用いて1度目のターゲットとは別の分子の検出を行うこと。 B. 化学発光現在もっとも広く使われている化学発光法は、HRP標識抗体と基質が反応し、生じたエネルギーが変換され生じる発光の検出です。ECL™(Enhanced Chemi Luminescence)反応においては、フェノール環をもつ化合物などエンハンサーの存在下で、HRPによってルミノールが酸化されることで発光が生じます。 発光の継続時間は基質により異なります。ECL™では、1~2時間程度、ECL™ Plusでは~24時間程度です。この継続的な発光は、長時間の露光を行うことで蓄積が可能なため、1 pg以下のターゲットタンパク質の高感度検出が可能です。発色法と比べると、ECL™は10倍以上、ECL™ Plusは50倍以上高感度な検出が可能となります。

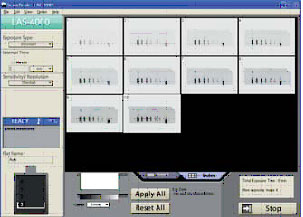

また感度が高いため一次抗体・二次抗体をより希釈して使用でき、貴重な抗体の節約にもつながります。さらに、実験結果がX線フィルムやデジタルデータとして取得できるため、実験結果の保存にも便利です。 化学発光の検出(1) X線フィルムでの化学発光検出写真現像に使用する暗室・試薬・器具を用い、微弱な化学発光をハロゲン化銀結晶の光化学反応でとらえます。サンプルとX線フィルムを密着して露光するため高感度な検出系で、複数のサンプルを並行して処理できる等のメリットがあります。 一方で、一度に検出できる光の量の範囲(ダイナミックレンジ)が2桁程度と狭いため、このダイナミックレンジの範囲内にシグナルの強度が収まるよう、サンプルの濃度・抗体の濃度・露光時間の調整が必要になります。また、バンドの濃さを数値化・定量するためには、現像後のX線フィルムをデンシトメーターやスキャナーでスキャンし、画像解析ソフトで解析することになります。 X線フィルムで化学発光の検出を行う場合に必要な試薬は、ECL™等の化学発光試薬、露光回数分のX線フィルム、現像液・定着液です。 化学発光の検出(2) CCDイメージャーでの化学発光検出微弱な化学発光をレンズで集光し、冷却CCDがその光エネルギーを電子に変換し直接検出します。従来のCCDイメージャーはレンズの収差*2による定量性の不足や、X線フィルムと比較した際の感度の不足がありました。 *2:レンズが像を結ぶ際に生じる歪みやボケのこと。 最新CCDイメージャーであるImageQuant™ LAS 4000シリーズでは、レンズ由来の収差に関しては各種補正が施され、撮影範囲全面で定量的なデータを入手できるようになりました。また受光素子であるCCDの大幅な技術革新により、X線フィルムと同等以上の感度を、現像液やX線フィルム等のランニングコストなしに得ることができるようになりました。微弱な化学発光の検出は数十分以上の長時間露光が必要なこともあるため、CCDの冷却による暗電流ノイズの除去を行い、バックグラウンドの上昇を防いでいます。 CCDイメージャーは、ダイナミックレンジが4桁と広く、実験結果を直接定量ソフトで定量することができるため定量実験に最適です。また、一度の撮影で、露光時間を変えて撮影する逐次露光が可能なので、露光時間の最適化も容易に行うことができます。

CCDイメージャーで化学発光の検出を行う場合、まずCCDイメージャーを購入するという設備投資が必要になります。その代わり、必要な試薬はECL™等の化学発光試薬のみですので実験のランニングコストは低く抑えることができます。(共通機器としてCCDイメージャーは多数設置されていますし、最近ではCCDイメージャーを所有している研究室も多いので、ラボにCCDイメージャーがない場合はぜひ探してみてください。) 関連資料関連製品

参考文献

お問合せフォーム※日本ポールの他事業部取扱い製品(例: 食品・飲料、半導体、化学/石油/ガス )はこちらより各事業部へお問い合わせください。 お問い合わせありがとうございます。 |

||

© 2025 Cytiva